Por Arlindo Luciano Guillermo

De Vallejo se ha dicho casi todo, ha sido estudiado desde perspectivas diversas. Pero quien no ha leído a César Vallejo no es lector de poesía ni poeta que crea belleza ni exprime al lenguaje metáfora, imágenes ni se hace cómplice de la vida y los anhelos. Dice Octavio Paz, en El arco y la lira: “La poesía revela este mundo; crea otro”. La poesía de Vallejo es una montaña gigante entre miles de colinas y médanos, fundacional, una oportunidad del lector para descubrir las entrañas personales y el compromiso social del ciudadano poeta que se involucra con su tiempo y su realidad. La poesía de Vallejo es un reto de lectura, pero, al final, se haya entendido o no, da satisfacción plena y jamás se olvidan “Los heraldos negros”, “Los dados eternos”, “Masa”, “Piedra negra sobre una piedra blanca”, LXV de Trilce, “El momento más grave de mi vida”, Los nueve monstruos”, La rueda del hambriento”, etc. Esta es la huella indeleble que deja en el lector César Vallejo. Después de leer a Vallejo no somos los mismos.

No tuve admirables profesores de literatura en el colegio. En 1982, un escritor colombiano recibía el Premio Nobel de Literatura. Nadie se enteró. Cien años de soledad había sido publicado hacía 15 años. En la academia preuniversitaria conocí a Roel Tarazona Padilla; con él empecé a leer libros novedosos cuyos títulos jamás había oído. En la universidad tuve, para suerte mía, docentes y amigos directamente vinculados a la literatura y al periodismo, con quienes compartimos lecturas, comentarios y discusiones. En mi modesto libro escolar había leído, por cuenta propia, algunos poemas sueltos de César Vallejo, Alejandro Romualdo, José María Eguren, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Javier Heraud. Repetía los versos, sin entender la intención ni el significado, como un catecismo. “Los heraldos negros” me hacía entender que la vida no era solo felicidad, sino dolor, desgracia, llanto, malos augurios, un Cristo solidario; “La niña de lámpara azul” se parecía a mi vecina: ideal, perfecta, menuda, hermosa para mis ojos, inalcanzable; me sublevaba hasta la grosería por las injusticias contra José Gabriel Condorcanqui en “Canto coral a Túpac Amaru”; Pablo Neruda fue la oportunidad para escribir cartas anónimas de amor a las muchachas de la clase. La poesía fue “la estrella fugaz de los deseos”.

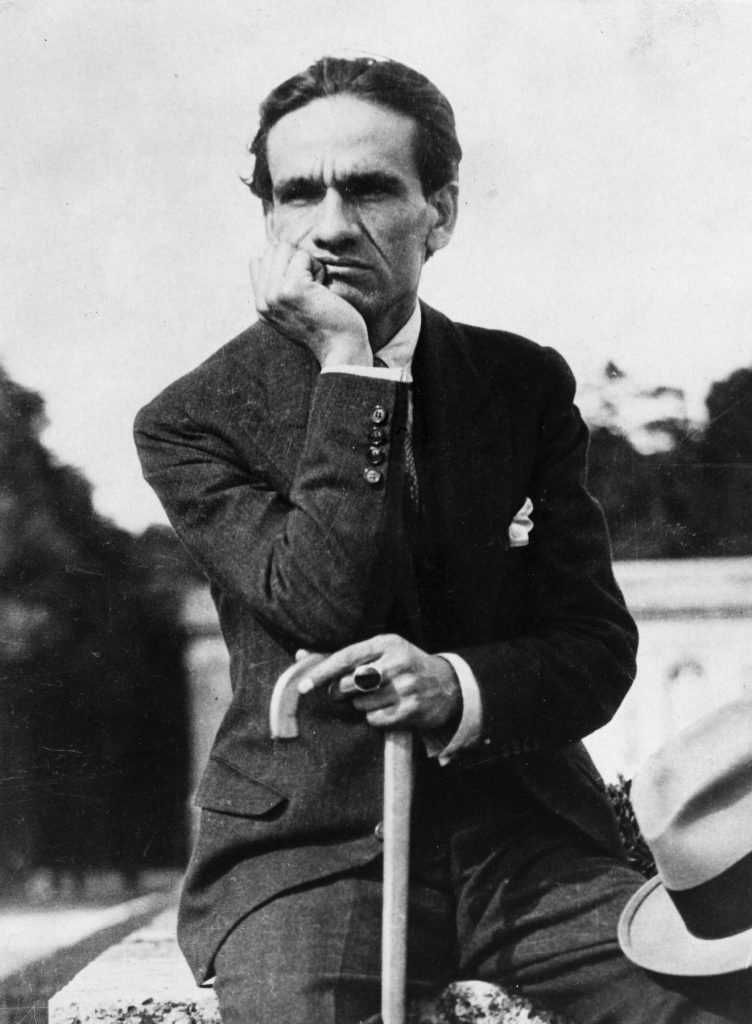

El 16 de marzo se cumplieron 130 años del nacimiento, en Santiago de Chuco, de César Abraham Vallejo Mendoza. Antes de viajar a París, con escasos recursos y a la aventura, publicó solo dos libros: Los heraldos negros (1918) y Trilce (1922), este último representa una revolución de la creación poética cuya publicación coincidió con La tierra baldía de Thomas S. Eliot y la novela Ulises de James Joyce. Poeta, cronista, periodista, novelista, cuentista, ensayista, militante comunista. Vallejo nació de Santiago de Chuco, salió para irse a Huamachuco y a Trujillo, llegó a Lima. Pronto se embarca hacia París, visitó Rusia, Alemania y España. Regresa a París donde muere el 15 de abril de 1938. Tenía solo 46 años. Ese año recibía el Premio Nobel de Literatura Pearl S. Buck, de quien no sé nada, pero Vallejo sigue enhiesto, firme, fresco, ineludible, vigente, presente como si estuviera vivo entre nosotros.

Me imagino el trabajo creativo del poeta que a diario pergeña versos y construye poemas con paciencia, reflexión, pausas necesarias, relajamiento de yoga y una lucha obstinada y sin cuartel por ganarle a la sequía y al “no tener nada qué escribir”. Los poetas de oficio (por no decir de profesión) tienen la pericia ingeniosa del alfarero o del orfebre. Ambos saben que la materia prima (arcilla, metales preciosos y el lenguaje) puede convertirse en una “producto estético” con belleza, plasticidad, color, luz y una capacidad demoledora de asombro en los demás. Sin impacto estético ni “afectación emocional”, en el destinatario, el arte es insípido, frágil, ha caído en el vacío, no tiene aprecio ni valoración del lector ni del crítico literario. Si Vallejo, Neruda, Rimbaud, Baudelaire, García Lorca, Rafael Alberti, Walt Whitman o Samuel Cárdich tienen vigencia y lectores es porque algo de ellos se refleja en los poemas. Vallejo en el poema “Intensidad y altura”, en Poemas humanos, dice: “ Quiero escribir, pero me sale espuma, / quiero decir muchísimo y me atollo; (…) / Quiero escribir, pero me siento puma; / quiero laurearme, pero me encebollo”. Por otro lado, Samuel Cárdich, en el poema “Casa para escribir”, en De claro a oscuro”, proclama: “… Y apenas se levante la niebla / como un lento telón de boca, / haciendo que erupcione el alma, / darse apasionado y mortal a la escritura”. En ambos poetas (de tiempos diferentes, pero unidos por la poesía) se advierte que la creación poética no es un acto de súbita inspiración, sino de lectura, dedicación, tiempo y trabajo tesonero y contumaz. La poesía exige su espacio propio y atención esmerada. Hay dos jueces que dictan sentencia severa y justiciera, “casi divina”, para los libros que se publican: los lectores y el tiempo.

Aún tenemos chance para empezar a leer a Vallejo o retornar a la lectura de Vallejo que siempre refrescan la sensibilidad, la vigencia artística, estética y la valoración del poeta universal y crisol de “hombres humanos”. Vallejo siempre será paradigma de escritor dedicado con pasión, designio y vocación irrenunciable por la poesía, aunque no engorde la billetera, calme la sed o dé prestigio como una profesión liberal. Nada más feliz y placentero que ver a un poeta que escribe y publica sus libros por convicción y vocación. Siempre he creído (y me ratifico hoy) que quien lee poesía tiene una ventaja: advierte la sutileza, el dato oculto en metáforas, ejerce la contemplación y el esfuerzo para apreciar la creación poética. La poesía tiene escasos devotos que conforman una secta dichosa que clandestinamente disfruta la belleza que se construye con palabras elegidas por el talento, la sensibilidad, la memoria y la sabiduría.